「嫌われる勇気」を最初に読んだときは、難しいなと感じました。

大ベストセラーである理由も、わかりませんでした。

本当にこれを実践できている人がいるのだろうか、と。

続編の「幸せになる勇気」を読んで、その違和感が少しほぐれました。

次のようなことが書いてあったからです。

もしもアドラーの思想に触れ、即座に感激し、「生きることが楽になった」と言っている人がいれば、その人はアドラーを大きく誤解しています。アドラーがわれわれに要求することの内実を理解すれば、その厳しさに身を震わせることになるはずですから。

やはり、アドラー心理学は難しいのです。

なぜ、難しいか?

ひとことで言うと、「愛される生き方」から「愛する生き方」への転換を説いているからだと思います。

そして、「ほめられること」は求めないという、「承認欲求の否定」。

それは実は、「普通でいること」の勇気だったのです。

私たちは、常にその逆をやってしまうので、なかなか幸せになれないのだそうです。

最重要:「普通であることの勇気」を持つ

自分は「世界の一部である」ことを認める

われわれは頑迷なる自己中心性から抜け出し、「世界の中心」であることをやめなければならない。「わたし」から脱却しなければならない。甘やかされた子ども時代のライフスタイルから、脱却しなければならないのです。

(by 幸せになる勇気)

「自分が世界の中心」という意識を捨てる

具体的には……

- 「その他大勢である」ことを受け入れる

- 「特別なわたし」を、あきらめる

「その他大勢」だなんて、イヤだよ。

「その他大勢でいたくない」「特別な存在でいたい」という努力は、「ありのまま」とは正反対だといいます。

「ありのまま」生きる

「普通であることの勇気」が足りていないのでしょう。ありのままでいいのです。「特別」な存在にならずとも、優れていなくても、あなたの居場所はそこにあります。

(by 幸せになる勇気)

- ありのままでいい

- 普通でいい

- 特別じゃなくていい

- 優れていなくていい

それでも、自分の居場所はある

それが、大人の生き方であり、「自立」。

「ありのまま」の本当の意味とは

平凡なる自分を、「その他大勢」としての自分を受け入れましょう。

(by 幸せになる勇気)

「ありのまま」とは、実はすごく普通で、平凡なこと。

つまり。

「ありのままに生きたい」と、ことさらに主張する人は……

本当は「ありのまま」を求めていない。

「特別で優れた自分になりたい」という願望を持っている。

では、なぜ、「特別で優れていたい」という願いを持つようになったのでしょうか。

私たちは、なぜ不幸なのか

これはちょっと、衝撃的な事実。

私たちは、口では「幸せになりたい」と言いつつも。

実は。

「不幸になる行動」を、積極的に選んでいる場合が多いのだといいます。

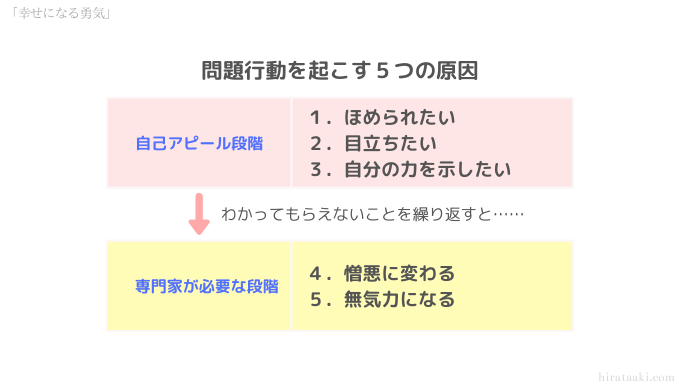

不幸になるための行動 = 問題行動には5段階あります。

必ず、1から順番に歩んでいきます。

問題行動の5段階

- 称賛の要求

- [すべての問題の入り口]

- 目的:ほめてもらうこと

- 行動:「いい子」を演じる

- 注目喚起

- [ほめられないから、注目を集めようとする]

- 目的:目立つこと

- 行動:悪いことをする、「できない子」として振る舞う

- 権力争い

- [注目を得られないから、争いに入る]

- 目的:自分の力を誇示すること

- 行動:反抗する、無視する

- 復讐

- [争うことをあきらめ、相手が嫌がることを繰り返す]

- 目的:愛してくれなかった人への復讐

- 行動:ストーカー、自傷行為、引きこもり

- 無能の証明

- [これ以上の絶望を味わいたくなくて、課題から逃げる]

- 目的:見捨ててもらうこと

- 行動:無気力になり、愚か者を演じる

1~3までは自己アピール段階。

4番の復讐の段階からは、専門家への相談が必要なレベル。

5段階のすべてに貫かれているのが、承認欲求

「こんな私を、誰か承認して」という思い。

もっと言うと、「特別なわたしでいたい」という願い。

最初は、「ほめられたい」気持ちからスタートし、どんどんエスカレートしていく。

だからアドラーは、問題行動をやめる手段として、「承認欲求」を否定するのです。

「自己承認」に切り替えないと、重度の病気になるから

「専門家が必要なレベル」になる前に、軌道修正したいですよね。

そのためには。

他者からの承認に依存するのではなく、自己承認に切り替えること。

私たちはなぜ、他者に「ほめられたい」と思うのでしょうか。

根源的な欲求は、「所属感」

アドラー心理学では、人間の抱えるもっとも根源的な欲求は、「所属感」だと考えます。つまり、孤立したくない。「ここにいてもいいんだ」と実感したい。

(中略)

では、どうすれば所属感を得られるのか?

……共同体のなかで、特別な地位を得ることです。「その他大勢」にならないことです。

(by 幸せになる勇気)

所属感とは、「居場所がほしい」という欲求

- 人間の根源的な欲求は、「所属感」

- 孤立したくない

- 「ここにいてもいい」と思いたい

- 居場所がほしい

- 居場所を作るには、どうする?

- その他大勢にならずに、

- 特別な地位を得る

- 特別になるためには、どうする?

- ほめられたい

- 注目を集めたい

- 権力を持ちたい

「その他大勢」にならないために。

「特別なわたし」でいるために。

ほめられたいし、注目を集めたいし、権力を持ちたい

その根底には、一貫した思いが。

- もっと私を尊重してほしい

- もっと私を愛してほしい

そのためなら何でもするんですよね。

注意すべきは、「いい子」でいることや、社会的な成功を目指すことさえも。

「特別な地位を得たい」という問題行動である可能性があること。

「いい子」でいないと、愛されないと思っているからから。

仕事を頑張ることでしか、自分は愛されないと思っているから。

「愛されたい」というのは、「甘えた子どもの生き方」であるといいます。

子どもの目的は、「世界の中心」に立つこと

常に、大人を支配しようとしてきた

子どもたちは、自活することができない。泣くこと、つまり己(おのれ)の弱さをアピールすることによって周囲の大人を支配し、自分の望みどおりに動いてもらわないと、明日の命さえ危うい。彼らは甘えやわがままで泣いているのではない。

(by 幸せになる勇気)

子どもは、「どうすれば、親に見捨てられないか」を、かなり利己的に学習しているといいます。

- 泣きわめけば、親は自分の望みを叶えてくれるし

- 愛されれば、親は自分を見捨てないだろうと思う

だから。

「どうすれば、もっと愛されるか?」を試行錯誤する。

そうして、「愛されるためのライフスタイル」を形成する。

性格とは違い、自分で選びとっているもの。

私たちは、「どんな自分なら愛されるか」を基準にライフスタイルを選択した

両親の性格・性向を見極め、兄弟がいればその位置関係を測り、それぞれの性格を考慮し、どんな「わたし」であれば愛されるのかを考えた上で、自らのライフスタイルを選択します。

(by 幸せになる勇気)

- 自ら置かれた環境を考える

- 両親の性格を見きわめる

- 兄弟の位置関係を検討する

- 家族全員の性格を考える

じっくりと観察を重ねたうえでの選択。

なんと。

私たちの行動パターンは、「性格の問題」ではなかったんです。

「これなら愛されるだろう」と、利己的に選んだもの。

「愛されること」「自分が世界の中心に立つこと」が、生きる戦略

「愛されるためのライフスタイル」とは、いかにすれば他者からの注目を集め、いかにすれば「世界の中心」に立てるかを模索する、どこまでも自己中心的なライフスタイルなのです。

(by 幸せになる勇気)

子どもは、それでいい。

そうしないと生きていけないから。

でも、大人になったら、ライフスタイルを再び選択し直さなければならないですね。

「こうすれば愛される」という子どもの判断には、間違いが多いから。

そのためには、「愛される」のではなく、「愛する」を選択することです。

「愛する」への転換

大人は、「自分は世界の一部だ」と了解しなければならない

すべての人間は、過剰なほどの「自己中心性」から出発する。そうでなくては生きていけない。しかしながら、いつまでも「世界の中心」に君臨することはできない。世界と和解し、自分は世界の一部なのだと了解しなければならない。

(by 幸せになる勇気)

それは、「愛される」ではなく、「愛する」への転換。

自分から誰かを愛する

与えられる愛の支配から抜け出すには、自らの愛を持つ以外にありません。愛すること。愛されるのを待つのではなく、運命を待つのでもなく、自らの意思で誰かを愛すること。それしかないのです。

(by 幸せになる勇気)

- 愛を与えられるのを待つ

- 「愛されたい」「ほめられたい」

- 自分が世界の中心

「自分が世界の中心」をやめるためには、「愛される」のではなく、「愛する」こと。

「愛しかない」というのが、「幸せになる勇気」の結論です。

そこが、アドラー心理学の実践の難しさですね。

「愛すること」は、厳しく、困難で、勇気が試される

アドラーの語る「愛」ほど厳しく、困難で、勇気を試される課題はありません。その一方で、アドラーを理解するための階段は、「愛」に踏み出すことで得られます。いや、そこにしかないといっても過言ではないでしょう。

(by 幸せになる勇気)

「愛すること」は、厳しく、困難で、勇気が必要。

傷つきたくないからです。

しかし、「愛されること」だけを求めるのも、とても苦しく、困難な道。

本当の幸せを感じることができないからですね。

だからこそ。

嫌われることも覚悟しつつ、「愛すること」に踏み出す。

それが、「幸せになる勇気」の核心です。

まとめ

共同体のなかでどのように生きるべきなのか。他者とどのように関わればいいのか。どうすればその共同体に自分の居場所を見出すことができるのか。「わたし」を知り、「あなた」を知ること。人間の本性を知り、人間としての在(あ)り方を理解すること。

(by 幸せになる勇気)

- すべての悩みは、対人関係の悩みである

- すべての喜びもまた、対人関係の喜びである

つまり私たちは、人間関係の中でしか幸せになれないのだというのです。

具体的には、人間関係の中で、「自分の居場所を見つけること」。

問題は、どのように振る舞えば「居場所が見つかるか」を、私たちは教わったことがないという事実。

だから子どもは、「自己中心的」にしか判断できません。

大人になって、なんか違うと思っても、「じゃあ、どうしたらいいの?」ということが、わからない。

結局は、「特別なわたし」をあきらめられないまま、ずっと同じことを繰り返してしまいます。

多くの大人たちもまた、自分の弱さや不幸、傷、不遇なる環境、そしてトラウマを「武器」として、他者をコントロールしようと目論(もくろ)みます。心配させ、言動を束縛し、支配しようとするのです。

そんな大人たちをアドラーは「甘やかされた子ども」と断じ、そのライフスタイル(世界観)を厳しく批判しました。

(by 幸せになる勇気)

幸せになれない人は、不幸であることで特別になろうとしているのです。

それがアドラーの言う、トラウマも傷も、すべては言い訳にすぎないという意味です。

トラウマを否定し、承認欲求を否定し、「甘えた子ども」を脱却する勇気。

「普通でいる勇気」をもつかどうか。

どうしても「愛される」を求めてしまいます。

「嫌われる勇気」と「幸せになる勇気」は、そんな自分の願望を知るためのヒントがたくさん書いてあるので、詳しく知りたければオススメですよ。

アドラー心理学【信頼と貢献】人間関係が築けないのは、味方だと思えてないから

アドラー心理学【信頼と貢献】人間関係が築けないのは、味方だと思えてないから

アドラー心理学【課題の分離3つのコツで】人間関係は激変する

アドラー心理学【課題の分離3つのコツで】人間関係は激変する

アドラー心理学【あなたは絶対に変われる】過去は関係ない

アドラー心理学【あなたは絶対に変われる】過去は関係ない

劣等感の強い人が何度も考えたいこと【自分の長所に】目を向けるために

劣等感の強い人が何度も考えたいこと【自分の長所に】目を向けるために

【過去との和解】エンプティ・チェアとインナーマリッジのすすめ

【過去との和解】エンプティ・チェアとインナーマリッジのすすめ

自己肯定は成長の邪魔になる|失敗したときに思い出すといいこと

自己肯定は成長の邪魔になる|失敗したときに思い出すといいこと