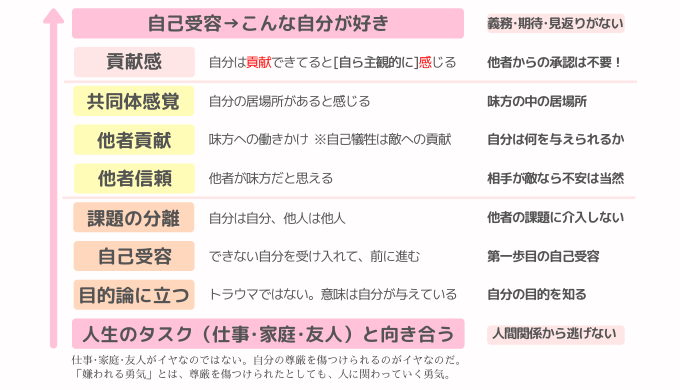

「嫌われる勇気」とは、人間関係を築いていく勇気。

そのためには、相手を信頼し、貢献することが必要です。

でも大丈夫。

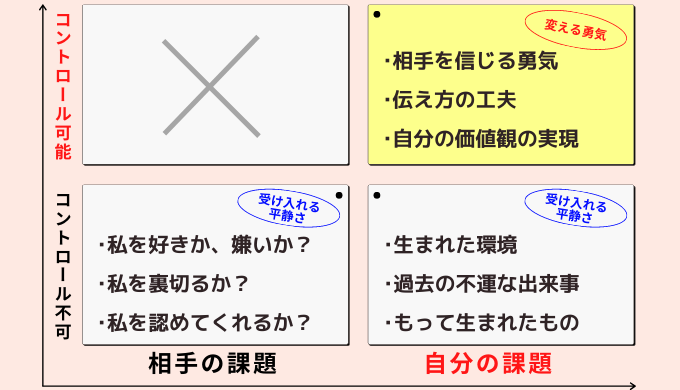

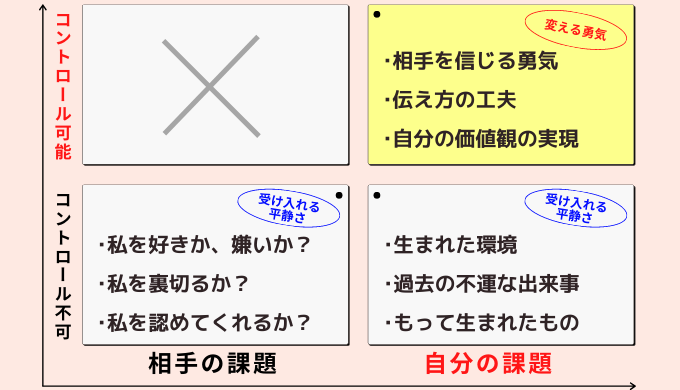

自分を受け入れ、「課題の分離」ができるようになるだけで、グッとラクになります。

- 自己受容

- どんな自分も受け入れてあげる

- 課題の分離

- 解決可能か・不可能かを切り分ける

↑この2つができるようになると。

相手を敵ではなく、味方だと感じられるようになる。

味方だからこそ、自然と相手を信頼し、貢献できるようになる。

もしも、自己犠牲を感じるのであれば……

相手を「敵」だと思っているから。

相手を信頼する3つの実践

なぜ相手を信頼できなくなるかといえば。

信頼するメリットがわからなくなってしまったからですよね。

なのでまずは、改めてメリットを思い出してみること。

特に、次の3つを意識するといいと思います。

- まずは「課題の分離」をする

- 「深い関係のほうが喜びがある」ことを思い出す

- 「無条件のほうがラクである」ことを思い出す

1.まずは「課題の分離」をする

裏切るのか裏切らないのかを決めるのは、あなたではありません。それは他者の課題です。 あなたはただ「わたしがどうするか」だけを考えればいいのです。

(by 嫌われる勇気)

だから、人と関わりたくない。

人間関係を避けるようになってしまう理由の第一は、これですね。

もう裏切られたくない

ツラい思いを、たくさんしてきたのですよね。

怖いしイヤになるのは、当たり前。

けれども。

「課題の分離」を知れば、恐怖心から抜け出せるようになります。

相手が裏切るかどうかは、「相手の課題」だから

自分の課題は、「相手を信じること」。

自分の中の、「信じる力」を受け入れるのです。

ありのままの自分を受け入れ、「自分にできること」と「自分にはできないこと」を見極めることさえできれば、裏切りが他者の課題であることも理解できるし、他者信頼に踏み込むこともむずかしくなくなるでしょう。

(by 嫌われる勇気)

「ありのままの自分を受け入れる」とは。

「どうにもならないこと」「自分には変えられないこと」を、受け入れること。

たとえば。

- 不遇な環境に生まれてしまった

- 生まれつき持っている性質

- 親の育て方が悪かった

- 上司が理不尽だった

- いつも、イジメられてばかりだった

- あの人は、私を嫌いに違いない

「変えられない過去」や、「どうにもできない自分の性質」「コントロールできない他人の気持ち」ってありますよね。

それに対して、「こんなの、イヤだ!」とか、「なぜ自分は……」と、抵抗するのをやめる。

それが、「受け入れ」です。

本当に、人間関係って必要なのかな?

2.「深い関係のほうが喜びがある」ことを思い出す

浅い関係であれば、破綻したときの痛みは小さい。しかしその関係から生まれる日々の喜びもまた、小さいはずです。「他者信頼」によってもっと深い関係に踏み込む勇気を持ちえてこそ、対人関係の喜びは増し、人生の喜びも増えていくのです。

(by 嫌われる勇気)

人間関係に飛び込めない理由は……

人間関係にメリットがあると思えなくなったから

傷つくだけで、いいことは何もない、と。

けれども。

人生に深い喜びをもたらしてくれるものは、他人との「深い関係」しかないと、アドラーは主張します。

- 浅い関係

- 痛みは浅い

- 喜びも浅い

- 深い関係

- 信頼が深い

- 喜びも深い

今、日々の生活がつまらなくて、喜びも感動もないのであれば。

深い関係を築けてないことが原因。

「傷ついたから喜びがない」のではなく。

「深い関係がないから喜びがない」

だから解決策は、「もういちど深い関係にチャレンジする」しか、ありません。

「無条件の信頼」です。

3.「無条件の関係のほうがラク」だと思い出す

「相手が裏切らないのなら、わたしも与えましょう」というのは、担保や条件に基づく信用の関係でしかありません。

(by 嫌われる勇気)

信頼と信用の違い

- 信頼=深い関係

- 「頼りになる」と信じること

- 客観的根拠は、なくていい

- 無条件でいい

- 信用=浅い関係

- 過去の実績や成果によって、取引すること

- 根拠付き:○○してくれたら、信じる

- 条件付き:担保があれば、信じる

↓これは、条件付きの信用

- 「相手が裏切らなければ」信じる

- 「私を好きになってくれるなら」貢献する

人間関係に「if」があるのが「浅い関係」

「take があるなら、give するよ」という関係ですね。

「無条件」とは、「if」のない関係

怖すぎる……

「根拠がいらない」ことには、メリットがある

信頼に根拠がいらない、ということは。

自分にも大きなメリットとして返ってくるんです。

それは……

「貢献できているかどうか」にも、根拠がいらないから

「信頼」が無条件なら、「貢献感」も無条件になるんですね。

承認欲求から解放されるんです。

- 課題を分離すれば、「相手の裏切り」が自分の課題ではないことを知ることができる

- 深い関係からは、深い喜びを得られる

- 無条件の信頼からは、無条件の貢献感が得られる

- 承認欲求が必要なくなる

他者を信頼すると、他者が「敵」ではなく「味方」になるし。

相手が「味方」だと思えると、貢献は自然にできるようになります。

他者貢献のメリット

1.貢献する相手は、味方

仲間である他者に対して、なんらかの働きかけをしていくこと。貢献しようとすること。それが「他者貢献」です。

(by 嫌われる勇気)

「仲間である他者」とは、つまり、「味方」。

- 誰にやる?

- 「味方」にやる

- 何をやる?

- なんらかの働きかけ

他者貢献とは、「味方」に貢献すること。

ここが大事ですね。

誰でもいいわけじゃない。

- 他者貢献:味方に対するギブ

- 自己犠牲:敵に対するギブ

そもそもの関係性を見直してみたほうがいいのかな。

2.貢献する目的は、「自分の価値を実感する」こと

他者貢献とは、「わたし」を捨てて誰かに尽くすことではなく、むしろ「わたし」の価値を実感するためにこそ、なされるものなのです。

(by 嫌われる勇気)

- 誰にやる?

- 「味方」にやる

- 何をやる?

- なんらかの働きかけ

- 何のためにやる?

- 「わたし」の価値を実感するため

「わたし」を捨てる道ではない。

むしろ、「わたし」を生かす道。

3.貢献するメリットは、さらなる自己受容

他者に貢献するからこそ、「わたしは誰かの役に立っている」と実感し、ありのままの自分を受け入れることができる。

(by 嫌われる勇気)

- 誰にやる?

- 「味方」にやる

- 何をやる?

- なんらかの働きかけ

- 何のためにやる?

- 「わたし」の価値を実感するため

- 何が実感できる?

- 自分は役に立つ人間だ

- 自分は有益な人間だ

- メリットは何?

- 自分をさらに受け入れることができる

何もせずに、「自分を受け入れる」ことは、まだまだ自己満足の領域。

一方で。

他者に貢献することによる自己受容には、喜びがついてきます。

「役に立っている」と実感できるから。

自己受容→他者信頼→他者貢献→自己受容の、好循環。

この感覚がなければ、味方への貢献とはいえない。

喜びがともなっているかどうかが、目安。

最大の幸せは、自分を好きになること

「自分は役に立っている」という思い

人間にとって最大の不幸は、自分を好きになれないことです。この現実に対して、アドラーはきわめてシンプルな回答を用意しました。すなわち、「わたしは共同体にとって有益である」「わたしは誰かの役に立っている」という思いだけが、自らに価値があることを実感させてくれるのだ。

(by 嫌われる勇気)

人間にとって最大の不幸は、自分を好きになれないこと

ならば、逆に

人間にとって最大の幸福は、自分を好きになれること

……ですね。

- 誰にやる?

- 「味方」にやる

- 何をやる?

- なんらかの働きかけ

- 何のためにやる?

- 「わたし」の価値を実感するため

- 何が実感できる?

- 自分は役に立つ人間だ

- 自分は有益な人間だ

- メリットは何?

- 自分をさらに受け入れることができる

- そんな自分をどう思う?

- こんな自分が好き

人生のタスクと向き合う理由は、自分を好きになるため

- 自分は、共同体にとって有益であると感じること

- 自分は、誰かの役に立っていると感じること

他者に働きかけることなくして、自分を好きになることはできない。

だから、人生のタスク(=仕事・家庭・友人)と向き合わねばならないのです。

人間関係と向き合うことは、苦しいことではなく、自分を好きになること。

自分が嫌いってことは、深い人間関係がないからなのかな。

まとめ

人間関係に踏み込むためには、まずは自分を受け入れ、課題を分離すること。

なぜなら。

他者の気持ち・態度・行動をコントロールすることは、自分には「できないこと」だから。

相手が自分を「好きになるか」「嫌いになるか」も、相手の課題。

自分には、操作「できない」。

だから、「嫌われたら、どうしよう?」と悩む必要はない、ということです。

「自分の課題」は、相手を「信頼」すること。

もしも相手が裏切るとしたら、それは相手の課題であって、「自分のせいではない」。

何が起きても「自分のせい」ではないから、怖がることはない。

信頼の心で接すれば、相手は「味方」になります。

「味方」だからこそ、自然と貢献したくなる。

貢献とは

- 誰にやる?

- 「味方」にやる

- 何をやる?

- なんらかの働きかけ

- 何のためにやる?

- 「わたし」の価値を実感するため

- 何が実感できる?

- 自分は役に立つ人間だ

- 自分は有益な人間だ

- メリットは何?

- 自分をさらに受け入れることができる

- そんな自分をどう思う?

- こんな自分が好き

これが、「自己受容→課題の分離→他者信頼→他者貢献」の流れ。

人間不信におちいってしまった場合は、まずは「今の自分」を受け入れることからスタートです。

人を信じることは怖いのですが。

踏み出してみたほうが、人生の喜びは大きくなるし、自分を好きになることができます。

自分へのメリットが大きいと思って、少しずつでも勇気を出していきたいですね。

人間関係に疲れてしまった人は、ぜひ学んでみてくださいね。

誰もわかってくれない寂しさを解消したい【人生は孤独】

誰もわかってくれない寂しさを解消したい【人生は孤独】

嫌われる勇気って何?【幸せな人間関係を築く】9つのポイント

嫌われる勇気って何?【幸せな人間関係を築く】9つのポイント

自分らしく生きる3つのコツ【他人の目が気になる人が】価値を見出すために

自分らしく生きる3つのコツ【他人の目が気になる人が】価値を見出すために

アドラー心理学【あなたは絶対に変われる】過去は関係ない

アドラー心理学【あなたは絶対に変われる】過去は関係ない