何かやりたいと思ってるけど、本当に気力がない

やる気が出ない原因とは、実は。

「自分は何でもできる」という万能感

いや、「何もできない」から、無気力なんだけど

自分は無力で、自分でコントロールはできないのだという地点に立ち返ることが、最初の大事なポイントです。

「やる気が出ない」が一瞬で消える方法

- やる気が出ない原因は、「万能感」を持ってるから

- やる気を出すには、「無力感」が大事

逆じゃないの?

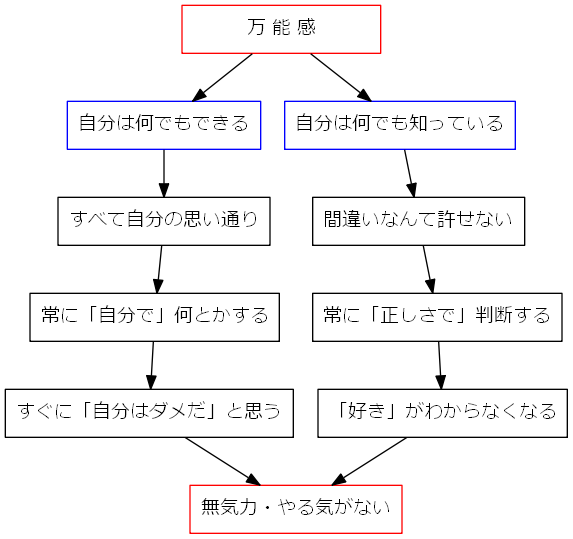

人を無気力にさせる原因は、「万能感」

万能感とは

- 「自分は何でもできる」

- すべては自分の思いどおりになる

- だから、自分で何とかしなきゃ

- 「自分は何でも知っている」

- 何が正しいのか、知っている

- どうすればうまくいくか、知っている

- だから、すべて自分でジャッジしなきゃ

- 「間違い探し」「犯人探し」が得意

- 「正しいかどうか」「善か悪か」が好き

- 「好きかどうか」は苦手

- 自分は、何でもできるスーパーヒーロー

- 自分は、何でも知っている正義の味方

- 自分こそが神である

- 万能感 = 自分は何でも知っているスーパーヒーロー

スーパーヒーローにあこがれるけど

すべてが許せなくなる

万能感が働いていると、どんどん自分が偉い人間・仕事ができる人間であるように感じ、たとえば目上の人や偉い相手に対しても、「〇〇さんは自分の思い通りに動いてくれない」とか「私が望むように優しくしてくれない」という感情が湧きやすくなります。そうして相手の気に入らないところがどんどん目につき、増えていくのです。

「やる気が出ない」が一瞬で消える方法

- すべてが正しくないと、許せない

- すべてが思いどおりにならないと、許せない

「気に入らないこと」だらけで不安が強くなる

自分のせいにしたり、自分で判断したりするという感覚が、万能感です。

「やる気が出ない」が一瞬で消える方法

- 自分のせいかもしれない

- 自分が、間違っているかもしれない

- 自分は、何もできていない

- 思いどおりに、うまくいくはず

- 努力した分、見返りがないとオカシイ

- 理想と現実のギャップに落ち込む

- ○○しなければ

- 前向きにならなければ

- ポジティブにならなければ

- 常に戦っていなければ

- 自分で判断しなければ

- 今の言い方、間違ってたかな?

- この選択、間違いかな?

- 私の何が悪かったのだろう?

- いったい、誰が悪いんだろう?

- なぜ、私(スーパーヒーロー)の言うことを聞けないの?

- なぜ、こんなこともできないの?

- 相手は、私の話を聞かない、頑固な人だ

- 相手は、正しいことができない、ダメな人だ

- すべてを知っているかのように振る舞う

- 知らないなんて、ありえない

- 自分は偉い、自分は正しい

結果:夢も気力も、もてなくなる

- 正しさばかりを追い求める

- 謙虚さ・感謝を忘れる

- 正解か不正解かだけの、とても味けない世界

- 思いどおりにならないイラだち

万能感って怖い。どうしたらいいんだ?

やる気を取り戻す5つの対策

対策1:とにかく休む

闘争と安心のホルモンバランスが崩れているから

- 闘争ホルモンの「ノルアドレナリン」

- 戦っていたい

- 安心ホルモンの「セロトニン」

- 休んでいたい

ホルモンを抑えるには、待つしかない

「闘争 V.S. 安心」の闘いが終わらないと、ホルモンの量がアンバランスになる。

ホルモンを抑えるためには、待つしかない

だから、待つしかないそうです。

対策2:「善悪」「正誤」を手放す

「前向きに動かなければいけない」とか「〇〇でなければいけない」と考えるのは万能感によるジャッジです。

「やる気が出ない」が一瞬で消える方法

- 正しいのは、どっちだろう

- 自分の何が悪いんだろう

- どうすれば「善い」んだろう

- あいつは間違っている

- 万能感は、「犯人探し」が好き

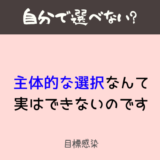

正しいかどうかの判断をしないなら、何を基準に選べばいいの

対策3:「快・不快」で決める

「快・不快」のリズムを大切に

不快と感じたものは避けていいですし、快ばかりを感じようとしていいのです。おいしいと感じるものを食べ、まずいものは避けていい、ということです。

「やる気が出ない」が一瞬で消える方法

快・不快・快・不快・快・不快

快か不快かだけ。

- 「快感」を求めちゃいけない

- 人生、楽しいことだけじゃない

- 「好き」だけで選んだら怒られそう

- 「快」を選んでみよう

「快」がわからない

対策4:「万能感を捨てる」と決める

- 「自分のせいだ」という思い

- 「正しさ」

- 「うまくいくはず」という期待感

- 「何もできていない」という焦り

- 「理想と現実のギャップ」に苦しむこと

- 「常に戦い続けなきゃいけない」というプレッシャー

- そもそも人間は万能ではない

万能感を捨てると、謙虚さが手に入る

- 自分は、無力である

- 自分は、責められる存在ではない

- 自分は、何もコントロールできない

- 一人では何もできない、力のない自分。だから人と助け合う。

- 「自分が生かされている」と思う

- 「自分のために世界がある」と感謝する

やっぱり万能感が出てきちゃう

対策5:万能感に気づいたら、何もしない

- 「何もできない」ことを受け入れると、「何でもできるようになる」

- 「何とかしなきゃ」は万能感だから

まとめ

万能感で生きると、こうなる

- 本当は「快」なのに、

- 無理して、嫌いなフリをする

- 本当は「不快」なのに、

- 我慢して、頑張り続けてしまう

- 常にジャッジしている

- 何が「いいか・悪いか」

- 誰が「正しいか・間違っているか」

- ◯◯したほうがいい

- ◯◯しなきゃ

- ◯◯しておかないと困るだろうな

- 自分のせい

- 正しさ

- 「うまくいくはず」という期待感

- 「何もできていない」という焦り

- 「理想と現実のギャップ」に苦しむこと

- 「常に戦い続けなきゃいけない」というプレッシャー

- 「何とかしなきゃ」は万能感

無力感で生きると、こうなる

- 「自分が生かされている」と思うから

- 「自分のために世界がある」と感謝の念がわくから

- 「何もしない」のが無力感 = 無力な自分を受け入れる

「何もしない」のが一番。

しょうがないなぁと、「無力な自分」を受け入れる。

判断を差し挟まずに、コツコツと我が身を経過観察し、ある日心にストンと落とし込まれた風景は、その人にとっての全データになっていきます。それはその人にしかわからないデータだからこそ、その風景によって「私」は何のために生きているのか、ということも見えてくるのです。

「やる気が出ない」が一瞬で消える方法

「万能感」と「無力感」の関係は、衝撃的だった

今の目標、本当に自分で選んだもの?【自分らしい選択】をするために

今の目標、本当に自分で選んだもの?【自分らしい選択】をするために

ストレスを避けると【10年間でウツになる】本当に幸せな人の習慣とは

ストレスを避けると【10年間でウツになる】本当に幸せな人の習慣とは

自分を責めるよりも【セルフ・コンパッション】憂鬱さを解消するたった一つの方法

自分を責めるよりも【セルフ・コンパッション】憂鬱さを解消するたった一つの方法

自分の性格で悩まなくていい【性格テストに信ぴょう性なし】「◯◯な人」と決めたら不自由になる

自分の性格で悩まなくていい【性格テストに信ぴょう性なし】「◯◯な人」と決めたら不自由になる

感情的になりやすい人が【今すぐやめたい】3つの考え方

感情的になりやすい人が【今すぐやめたい】3つの考え方

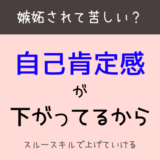

嫉妬や攻撃をされて苦しいのは【自己肯定感が低いから】スルースキルで強くなれる

嫉妬や攻撃をされて苦しいのは【自己肯定感が低いから】スルースキルで強くなれる