他人の言葉がずっと頭に残っててツラい……

感情的になると、根に持ってしまって疲れやすくなりますね。

主な原因は、次の3つ。

- Should(べき)思考

- 白黒思考

- 優位性

特にこんな人は、ちょっとだけ考え方を変えてみましょう。

- 違う意見を認められない

- 批判意見を聞くと、裏切られたと思う

- 相手を許せなくなる

- 白黒ハッキリさせたい

- 「ちょうどよさ」がわからない

- いったん敵と思ったら、徹底的に無視する

今すぐやめたほうがいい、3つの考え方

- Should(べき)思考

- 答えは1つしかない(思い込み、決めつけ)

- 白黒思考

- 是か非かをハッキリさせたい

- 優位性

- 絶対に自分が上でいたい

やめるべき1つ目:Should(べき)思考 =「答えは1つしかない」

感情的な人の思い込み

- 「これしかない!」

- 当然、自分のほうが正しい

- 私の考えに、賛成するべきだ

- 「こうなるはずだ!」

- あの人なら、言うとおりに動いてくれるはず

- 批判はすべて、自分への悪意のはず

「答えは1つしかない」と思ってたかも。

つい、唯一の正解をさがしてしまう。

「答えは1つじゃない」と思えば、受け入れられる

自分の意見や判断は1つの見方に過ぎなくて、「わたしはこうしたほうがいいと思う」というだけのことです。

それに対してべつの見方が出され、「さあ、どっちがいいかな」と議論が始まります。

(by 感情的にならない技術)

2.白黒思考:「白黒ハッキリ」させないと動けない

「白か黒か」の白黒思考 = 「認知的成熟度」が低い思考

ものごとを、判断・解釈するまでの過程のこと

つまり。

自分の解釈の仕方が未熟だという意味。

具体的に言うと。

- 白か黒かに決めないと、動けない

- グレーがわからない

- 曖昧さがわからない

だから。

- 「いい加減」がわからない

- 白黒、善悪、敵か味方か、2つに1つしかない

- 違う意見を言われると…

- 許せない

- 裏切られた気分になる

- 「私が間違ってるってこと?」と怒る

- 相手を敵だと思う

- いったん敵になると、徹底的に無視する

なんで曖昧さがわからないことが、未成熟なんだろ?

子どもや動物には、「いい加減」がわからない

子どもには、「鬼」や「オバケ」などの話で言い聞かせますよね。

善か悪か、敵か味方かを、わかりやすく見せてあげないと判断できないから。

子どもの頃、「いい子の皆さんは……」と言われてたし。

認知が成熟していない = 曖昧では理解できない。

- 子どもは、是か非かをはっきりさせないと、動けない

- 野生の世界では、敵か味方かがわからないと、決断できない

「白黒思考は子どもの判断基準」と言ってもいいのかもしれません

3.優位性:絶対に「自分が上」でいたいと思う

「こんな人にバカにされたくない」とか、「こいつになにがわかるんだ」といった対抗心のようなものもあります。たとえ相手が上司だとしても、「現場の厳しさを知っているのはわたしだ」とか、「わたしのやり方のほうがスマートだ」といった気持ちです。

それは、相手より自分のほうが上なんだという気持ちですね。現場の立場やキャリアはどうあれ、いま問題になっていることや議論しているテーマでは「負けるわけにはいかない」ということです。

(by 感情的にならない技術)

- こいつに、何がわかるんだ?

- こんな人にバカにされたくない

- 現場の厳しさも知らないくせに……

- 私のほうが、仕事ができる

- 私のやり方のほうが、絶対にいい

- 相手に、負けるわけにはいかない

「相手よりも自分のほうが上だ」と思い込んでいるわけです。

だって、何も知らないのに偉そうにされるとイヤになる

問題は、「完ぺきに」見下さなければ気がすまないこと

- 指摘・反論されたくない

- この人に指図されたくない

- ウヤムヤにしたくない

絶対に自分が「上」でいたいから。

間違ったことは言いたくないし、相手に指図もされたくない。

それが、優位性の問題点です。

「完ぺきに」見下したかったなんて。どうしたらいいんだろう。

「感情的にならない」ための3つの考え方

- 「Should思考」

- →「Wish思考」に変える

- 「白黒思考」

- →「曖昧さ耐性」を高める

- 「優位性」

- → 根本的な解決は目指さない

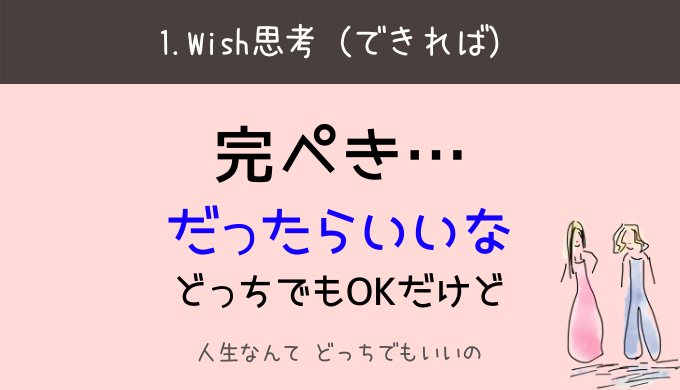

1.「Should思考」→「Wish思考」に変える

「だったらいいな」と思うのが、「Wish思考」

人間ですからコンディションの波もあるしうっかりミスも起こります。「完ぺき」とか「ベスト」というのは、目標としては正しくても実現はむずかしいのですから、ほんらいは「完ぺきだといいな」「ベストを尽くしたいな」といった「wish思考」が自然なのです。

(by 感情的にならない技術)

「完ぺき」を目指すのは、いいこと。

ただし。

「完ぺきであらねばならない」のではなく、「完ぺきだったらいいなぁ」という「Wish」でいいかもしれません。

完ぺきならうれしいけれど、完ぺきじゃないことも、ある。

どっちでもいい。

すると、どうなる?

少しぐらいのことでは、カリカリしなくなる

グレーゾーンを認める人は少しぐらいのことではカリカリしないのです。他人に対して大らかに接してくれるし、自分を責めることもありません。感情的にとても安定しているのです。

(by 感情的にならない技術)

完ぺきは素晴らしいけれど、完ぺきじゃなくても素晴らしい。

白と黒もいいけれど、「グレー」もいい。

だから、カリカリしないというのです。

でも、やっぱり、結果は出したいし。

実は、Wish思考のほうが結果が出る

大事なのは、感情的に安定している人のほうがコンディションにもむらがなく、しかも周囲の人間から好意的に接してもらうことで、アベレージ(平均値)的にはShould思考の人よりいい結果を残すということです。

(by 感情的にならない技術)

- Wish思考は、感情的に安定する

- コンディションにムラがない

- 好意的に思われる

- 感情と人間関係の問題がないので、結果が出やすい

安定している人のほうが、結果は出やすいんですね。

ならば、感情的にならないほうが有利。

しかも、もうひとつのメリット。

「Wish」でいるということは、「白か黒か」の答えが必要ないこと。

「曖昧なままでいい」のです。

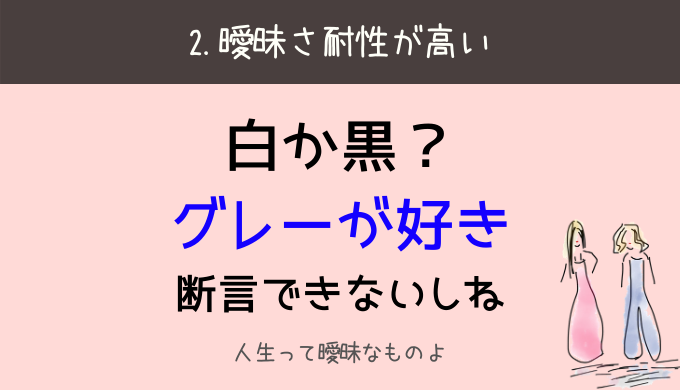

2.「白黒思考」→「曖昧さ耐性」を高める

曖昧さにどれだけ耐えられるか

答えを決めつけず、とりあえず「曖昧」なままにしておくこと

「敵か味方か」という区分ではなく、「敵でも味方でもない」と受け止めることです。「どっちとは断言できない」とわかってくるのです。

(by 感情的にならない技術)

- 敵でも味方でもない

- どっちとも言える

- どっちとは決められない

- いつだって、曖昧

- 解決しようと、しない

「曖昧さ」がわかれば、成熟するようです。

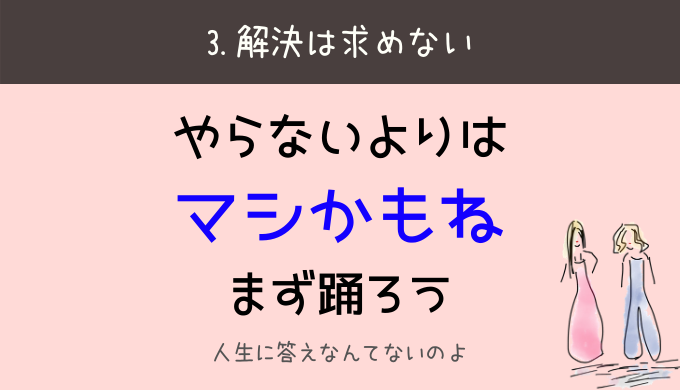

3.「優位性」→ 根本的な解決は目指さない

「やらないよりは、マシかな」という判断でいく

スパッと答えを出してすぐに行動に移す人は、根本的な解決なんか求めていません。

とにかくいま出せる答えを出して、それを実行していくだけです。

そのときの根拠が、「やらないよりまし」という判断です。

- 根本的な解決なんて求めない

- いま出せる答えでいい

- 「やらないよりはまし」の判断

「解決」に対して、「完ぺき」にならないことです。

100%の答えなんてなくても実行すれば、行動力やエネルギーも高まりそうです。

- 優位性なんて、考えない

- 完ぺきに見下すことなんて、できない

- 100%じゃなくても、やる

- 余計なことはスルーする

- 今できることに集中する

- 「ともかく」やる

イライラしてるときって、行動力も集中力もないかも。

感情は放っておくしかないのです。

「根本的な答え」も、放っておくしかない。

実は、「話にならない人」は一部だけ

- 怒っても状況は変わらない

- ならば、「怒るだけムダ」

- 「話にならない人」は一部の人

- ならば、「話になる人」と話そう

- 一部だけを見て、全体を判断しない

話にならない人と向き合っていると、世の中の人・全員が、話にならない人間なのだと勘違いしてしまいます。

結果、やっぱり人付き合いは疲れる……、となる。

でも、そうじゃない。

「話にならない人」は、一部でしかない。

一部だけを見て判断しないことが大事かもしれません。

まとめ

- 「Wish思考」に変える

- 「Should思考」の改善

- 「曖昧さ耐性」を高める

- 「白黒思考」の改善

- 根本的な解決は目指さない

- 「優位性」の改善

具体的には。

- 「それもそうだな」で終わらせる

- 「こういうこともあるんだなあ」

- 「よくあることだ。でもいつだって、ちゃんと立ち直ってきた」

- 「ともかく、やろう」で意識を別のものに向ける

- 「では、どうするか」

- 「やらないよりマシだ」

でも「Wish思考」「曖昧さ」って、「自分を甘やかすこと」にならないのかな?

実は、「Should」にこだわることのほうが甘えだといいます。

むしろ、平和なのかもしれません。ほかの災難にふり回されることなく、小さなことでいつまでもクヨクヨできるからです。

(by 感情的にならない技術)

「Should」で生き、いつまでもクヨクヨできるのは、平和な証拠。

むしろ、幸せ。

幸せを自覚したら、もっと「変えられるもの」に目を向ける。